European fiscal reform preferences of parliamentarians in France, Germany, and Italy

Blesse S., Bordignon M., Boyer P. C., Carapella P., Heinemann F., Janeba E., Raj A., 2022 – European Union Politics

Che cosa pensano i parlamentari dei principali paesi dell’UE dei progressi possibili in campo europeo? Alla vigilia delle elezioni europee vale sicuramente la pena domandarselo, alla luce delle crisi devastanti con cui ci siamo confrontati negli ultimi anni (la pandemia prima e la crisi energetica successivamente), e soprattutto delle sfide che come europei dovremo affrontare in futuro, considerate le tensioni geopolitiche sempre più frequenti, la necessità di portare a compimento la transizione digitale e ambientale e di recuperare competitività rispetto agli altri big player internazionali (USA e Cina). L’assetto istituzionale europeo attuale è adeguato a rispondere a queste sfide? Se non lo è, su quali aspetti è politicamente possibile o necessario fare ulteriori progressi? Chiederlo ai parlamentari nazionali è utile perché sono loro che, in primo luogo, dovrebbero approvare eventuali riforme nella costruzione europea.

Per questa ragione, un gruppo di studiosi europei, qualche anno fa, ha sottoposto ai parlamentari italiani, francesi e tedeschi un questionario uguale per tutti, formulato nella rispettiva lingua nazionale. A chi ha risposto è stato garantito l’anonimato per incentivare risposte oneste, che potevano variare da “decisamente contrario” a “decisamente favorevole”, con varie opzioni intermedie. Naturalmente, si può obiettare che affinché una determinata proposta sia approvata in sede europea l’eventuale supporto dei parlamenti dei tre paesi più importanti per reddito e popolazione può non essere sufficiente. Tuttavia, è probabile che sia una condizione necessaria. La rilevazione precede la pandemia (il questionario è del 2018), effettuata dunque in un mondo radicalmente differente e con compagini politiche diverse ma, come si dirà, alcuni dei risultati ottenuti continuano a essere rilevanti anche nell’Europa di oggi. L’analisi delle risposte al questionario è stata recentemente pubblicata su European Union Politics da Sebastan Blesse, Massimo Bordignon, Pierre C. Boyer, Piergiorgio Carapella, Friedrich Heinemann, Ekhard Janeba e Anasuya Raj in un articolo intitolato “European fiscal reform preferences of parliamentarians in France, Germany and Italy”.

Nell’articolo si cerca di analizzare i risultati del questionario in relazione a tre fattori che possono aiutare a spiegare le differenze di opinioni: la nazionalità, l’ideologia del partito di appartenenza e l’appartenenza o meno del parlamentare a un partito definito populista. L’analisi empirica delle risposte, inserendo vari controlli per le caratteristiche personali dell’intervistato, fornisce tre principali risultati. (a) In media i parlamentari tedeschi sono quelli meno favorevoli a forme di ulteriore integrazione mentre i francesi sono quelli più favorevoli. Gli italiani (in media) si posizionano in una posizione intermedia; sono meno favorevoli dei francesi su alcune posizioni (per es. l’introduzione di imposte europee), più favorevoli su altre (per es. gli eurobonds). (b) L’ideologia comunque conta, non c’è solo un posizionamento nazionale. Indipendentemente dalla nazionalità, coloro che appartengono a partiti di centro-sinistra presentano posizioni largamente più europeiste di quelli di centro-destra. (c) Coloro che sono allineati con partiti populisti, rispetto a quelli che non lo sono, risultano uniformemente più contrari a una maggiore integrazione europea.

Interessanti, alla luce delle sfide future, sono anche le risposte rispetto ad alcune proposte di modifica del funzionamento della governance dell’Unione europea perché sia possibile prendere decisioni tempestive e accrescere la dimensione del bilancio europeo. Nello specifico, è stato chiesto ai parlamentari la loro opinione sull’attribuzione dell’iniziativa legislativa (attualmente prerogativa della Commissione) anche al Parlamento europeo e sul passaggio dall’unanimità alla maggioranza qualificata per le decisioni inerenti alla fiscalità diretta in ambito europeo.

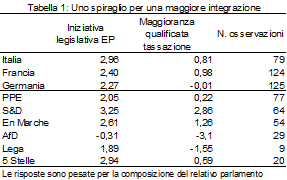

Quanto al primo aspetto, è interessante rilevare che tutti i parlamenti (Tabella 1) e tutti i partiti, ad eccezione di Alternative für Deutschland AfD (moderatamente negativo), si dichiarano favorevoli alla proposta di attribuire al Parlamento europeo l’iniziativa legislativa. Si tratta di un risultato importante perché il Parlamento europeo tende a dividersi lungo linee partitiche più che nazionali e un suo ruolo più attivo in ambito legislativo sicuramente aiuterebbe a superare i vari veti nazionali che condizionano le decisioni europee.

Quanto al secondo aspetto, invece, è importante notare che tutti i parlamenti – compreso quello tedesco, se non si considera la posizione di AfD – si dichiarano moderatamente favorevoli all’introduzione della maggioranza qualificata al posto dell’unanimità per le decisioni relative alla fiscalità diretta, in particolare su imprese e capitali. Segno che è diffusa la percezione che la concorrenza fiscale in ambito europeo, consentita dalla totale libertà di movimento dei capitali e delle imprese, unitamente al mantenimento di decisioni puramente nazionali sulla fiscalità, stia pesando negativamente sui bilanci dei grandi paesi. Solo la Lega (seppure minoritaria su questo aspetto nel contesto italiano), insieme ad AfD, contraria a questa proposta. In ogni caso, la possibilità di ottenere effettivi progressi su questo fronte è condizionata dalla strenua opposizione da parte di paesi come Olanda, Irlanda e Lussemburgo, da sempre i grandi beneficiari della presenza di concorrenza fiscale.

Modificare la governance dell’UE, rendendo maggiormente protagonista il Parlamento, potrebbe stimolare un significativo rilancio del progetto europeo, fondato su un assetto istituzionale più legittimato ad affrontare le sfide comuni. Anche con l’assetto decisionale attuale, l’UE ci ha in realtà sorpreso con la risposta alla pandemia. Prima del COVID molti avrebbero considerato impensabile l’emissione di debito comune, eppure quando uno shock simmetrico ha colpito tutti i paesi membri la risposta è stata corale e tempestiva, permettendo un rilancio dell’economia europea molto più rapido di quanto avvenuto dieci anni prima con la crisi finanziaria. Ma le sfide future, a cominciare dalla doppia transizione, non possono essere gestite con strumenti emergenziali, richiedono una governance stabile che offra certezze e risorse agli operatori economici. Sarebbe senz’altro preferibile, trattandosi di problemi comuni, non lasciare le risposte ai singoli stati membri, che potrebbero agire in modo disordinato e garantire livelli di investimento probabilmente subottimali rispetto a una risposta europea coordinata.